先日6月27日に閉幕したトロント日本映画祭(Toronto Japanese Film Festival)。

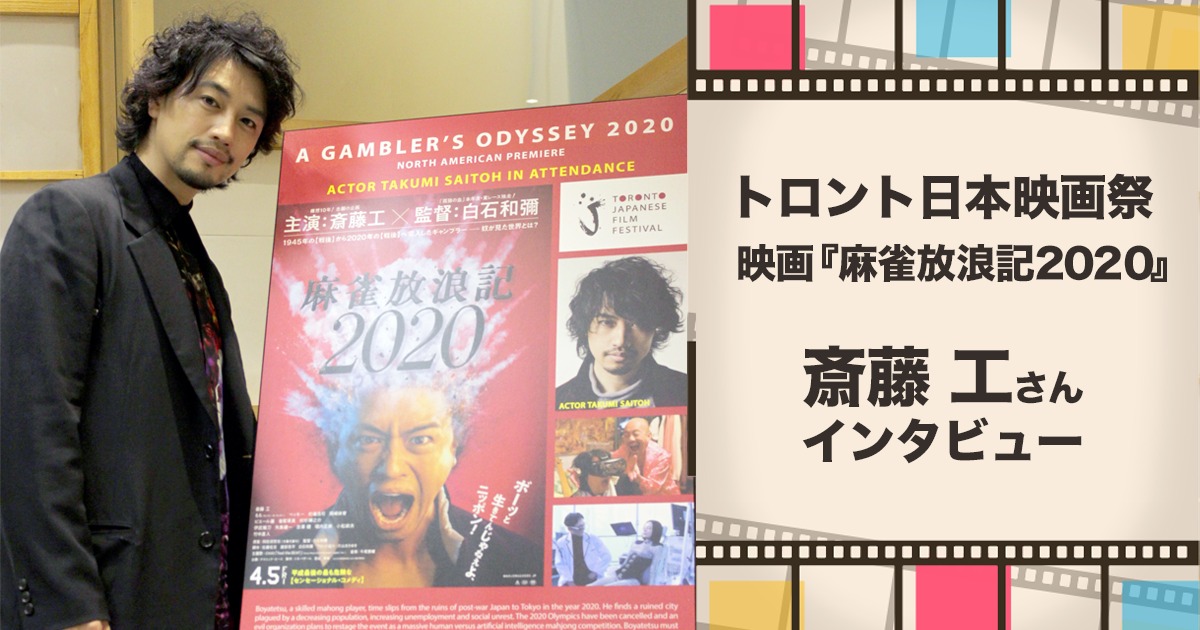

6月16日(日)上映された「麻雀放浪記2020」の上映に際し、主演俳優である斎藤工さんがレッドカーペットに登場しました。

昨年のトロント日本映画祭でも、自身の監督作でもある「blank13」の世界プレミア上映に出席し、今回で2年連続のゲスト参加となります。

過去の記事:映画『麻雀放浪記2020』:斎藤工さんインタビュー at トロント日本映画祭

今回も、レッドカーペットに出迎えてくれた皆さんと、写真を撮ったり、サインをしたり、握手をしたり、たくさん交流されていました。

また舞台挨拶では、開口一番にNBAチャンピョンに決まったばかりのトロント・ラプターズを祝福する言葉を英語で述べられ、会場からは大歓声が上がりました。

そして今回も昨年に引き続き、LifeTorontoでは、このトロント国際映画祭に訪れた斎藤工さんにいろんなお話を聞いてきました。

大の映画好きとして知られ、映画についての造詣が深い斎藤工さんの、映画作りへの深い愛情と日本に対する思いが伝わるインタビューですよ。

斎藤工インタビュー

Q.今回は2年連続でトロント日本映画祭への出席でトロントに再びお越しいただいていますが、今回のトロントはいかがですか?

遠くの親戚の家に遊びに来たような気分ですね。2回目なのに(笑)。この映画祭のプログラマーを務める日系文化会館(JCCC)館長のジェームス・へロンさんをはじめ皆さん、とてもホスピタリティに溢れていらっしゃって、去年はナイアガラの滝に連れていってもらいました。今回も、皆さんがアレンジくださって、オスカーを受賞したトロントのVFXのソフトウェア会社も訪問させていただきました。

Q.今回のトロント日本映画祭では、俳優として出演されている「麻雀放浪記2020」が上映されますね。この作品について教えてください。

10年ほど前にこの映画の原作者である故・阿佐田哲也さんの奥様の孝子夫人に出会う機会があったんです。僕がいかに「麻雀放浪記」に影響を受けてきたかという事をお伝えしたら、「じゃあ、原作の権利は私が持っているのだけど、あなたに託すわ」とおっしゃっていただいて(笑)。とっても大きなものを背負ってしまったんですね。

原作を映画化した「麻雀放浪記」(1984年)という、あれだけの傑作映画がすでにあるし、正直な話、今更それを超えられるわけがないと思っていたんです。でも、僕より下の世代で、原作を含め原作者の阿佐田さんが、戦後をどう生き抜いたか、どう立ち上がったかを、知らない人たちがあまりに多い。そうした世代にとって「麻雀放浪記」を知る1つのきっかけになればと、再映画化することにしました。

その10年の間、映画化には紆余曲折ありました。僕はサポートに徹して、違う主演俳優と違う監督でクランクイン直前までいった事もあります。結果的に10年かかった事で、その間に東京オリンピック招致があったり、数年前はJアラートが度々鳴り、日本が平和への危機感を感じる経験をしました。そうした時期に、今回の脚本を佐藤佐吉さんが書き上げてくださいました。(太平洋戦争)戦後から(架空の)戦後へワープするというぶっ飛んだ設定ではあるのですが、AIの問題や、様々な問題が提示されている作品になっていると思います。

Q.斎藤さんには、海外の映画についてもお聞きしたいのですが、昨年からアメリカの映画界では、「クレイジー・リッチ!(原題:クレイジー・リッチ・アジアン)」や「ブラック・パンサー」など白人中心でない映画が公開され人気です。こうした海外の映画の新たな動きをどう見られていますか?

「クレイジー・リッチ!」はアメリカにいるアジア人という切り口がとてもよかったと思います。アメリカに住むアジア人が劇場に足を運んだのはもちろん、アメリカのエンターテイメントは、アジア圏の方も観にいきますしね。

去年、シンガポールのエリック・クー監督による映画「家族のレシピ(原題:Ramen Teh)」という映画に出させていただきました。それはシンガポールと日本を「食」でつなぐお話で、今年アメリカでも公開されました。するとニューヨーク・タイムズ誌が、シンガポールの表と裏の対比が分かる映画として、「クレイジー・リッチ!」とあわせて観てほしい映画に取り上げてくれたので嬉しかったです。

Image from 映画「家族のレシピ」

また、ハリウッドで活躍しているアジア系クリエイター達にも、僕は注目しています。最近では映画「アクアマン」を撮ったマレーシア生まれのジェームズ・ワン監督も、有名なホラー映画「ソウ」のシリーズや、「ワイルド・スピード」などを手がけた実力ある監督です。彼が生まれたマレーシアという国も、英語を含め多言語な国ですし、映画を作るシステムが整っていて、いいクリエイターが多いと思います。

去年、HBOアジア(米ケーブルテレビ放送局HBOのアジア版)によるアジア6カ国のオムニバスドラマシリーズに、日本代表の監督として作品を作らせていただきました。その時にアジア諸国のレベルの高さに感心しました。機材などの設備や映画組合など環境も整っているし、優秀なクリエイターやエンジニアなどの人材も多く、しかも人件費が安い。日本よりも映画作りがしやすいです。

また、これは聞いた話ですが、ハリウッド映画もタイなどのアジアで撮影しますが、それにより現地のスタッフが機材の使い方を身につけて、技術が向上しているそうです。

アジア諸国の映画産業は、今後ますます伸びていくと思います。サッカーなどのスポーツもそうですが、今はアジア諸国が底上げしてきています。日本はいまどんな位置にいるのか、日本人の僕らは客観的にしっかり見ていかないと、ついていけない事も多くなるのではないかと思います。

アカデミー賞のラインナップにもどんどんネットフリックスの作品が入ってきていますし、賞を獲得した「ローマ」※も日本でイオン・シネマさんが買い付けて劇場公開しています。ネットフリックスの中だけで観るのでなく、劇場という空間でも楽しむことができます。

僕の友人でもある山田孝之が、ネットフリックスドラマ「全裸監督」※という作品を出しますが(笑)、ああいった企画はおそらく日本の民放ドラマではできないですし、映画になるとシリーズとして成立しないですしね。

そういった多様性も含めて、ネットフリックスは今の時代に合っていると思います。

アルフォンソ・キュアロン監督が、政治的混乱に揺れる1970年代メキシコを舞台に、とある中産階級の家庭に訪れる激動の1年を、若い家政婦の視点から描いたNetflixオリジナルのヒューマンドラマ。

2018年・第75回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で、最高賞にあたる金獅子賞を受賞。第91回アカデミー賞でも作品賞を含む同年度最多タイの10部門でノミネートされ、外国語映画賞、監督賞、撮影賞を受賞した。(引用:映画.com)

※「全裸監督」

山田孝之が主演し、バブル景気に沸いた1980年代の日本を舞台に、ポルノ業界に旋風を巻き起こし、AV監督として一時代を築いた伝説の男・村西とおるのの半生を描いたNetflixオリジナルドラマ。全世界で8月8日より配信予定。

(引用:Netflix)

Q.昨年のインタビューでは、グザヴィエ・ドランなどのカナダ人監督を挙げられ、彼らへの憧れだけじゃなく、同じ映画人として頑張っていきたいとおっしゃっていました。今、斎藤さんが目指していることは?

昨年この映画祭に参加させていただいた監督映画「blank13」で、世界中の映画祭から声をかけていただいて、海外をより意識するようになりました。

監督としては、先ほどお話したHBOアジアでの新しい作品が7月1日にクランクインします。他にも、去年から今までに、実は3本の映画を作っています。2本は監督で、1本はプロデューサー兼主演俳優です。

その1つの作品「COMPY+-ANCE(コンプライアンス)」は、僕が日々感じている日本の過剰な「コンプライアンス」をテーマにしています。かつて一斉を風靡した「スネークマン・ショー」※がラジオ番組で隠語を連発していたのにヒントをえて(笑)、モザイクをかけなければいけないものをモザイクアートにした映像作品です。日本の放送局は自主規制が非常に厳しく、表現も不自由になっています。でも、それを嘆くだけではつまらない。だから、それを逆手に取ってやろうとこの作品を作りました。

※スネークマンショー

桑原茂一・小林克也・伊武雅刀によるラジオコントユニット、またはそのラジオ番組。1980年代前半に活躍。独特な笑いの表現法は、その後のお笑いにも多大な影響を与えた。

日本はいま、世界報道自由度ランキングで今年67位で、G7先進国の中で最低ランクです。僕らはそれに気づいていなくて、自由な環境にいると思っている。

海外で起きている重要な事件も、日本では大きく報道されません。僕らは情報のツールを探るという作業をせず、なんの疑問も持たずに流れてくる情報を得ている。その事にとても危機感を感じています。

この「COMPY+-ANCE」は配給宣伝もつけず、直接劇場と交渉していますが、ちゃんと海外の映画祭にも出していこうと思っています。昨年の監督作「blank13」よりも、個人的でとても実験的な作品ですが、僕の角度から出来るものを強調していく事に意義を感じています。

それが従来の映画作りの文法からはずれていても、これからもそのトライはし続けていきたいなと思っています。

斎藤工

1981年生まれ、東京都出身。モデル活動を経て俳優デビュー。主な出演作に『虎影』(15)、『団地』(16)、『昼顔』(1 7)、『去年の冬、きみと別れ』(18)、『のみとり侍』(18)、『ソローキンの見た桜』『家族 のレシピ』『麻雀放浪記2020』『Dinner ダイナー』『MANRIKI』(19)などがある。

齊藤工名義でフィルムメーカーとしても活躍し、初長編監督作『blank13』(18)では日本人 としては初の上海国際映画祭アジア新人賞部門の最優秀監督賞他、国内外で8つの映画賞を受賞。エリック・クー監督がショーランナーを務めるHBOアジアのオムニバスホラードラマ 「FOLKLORE」の一編『TATAMI』に引き続き、第二弾「FOODLORE」には『Life in a box』で 監督を務める。

次回監督公開作は『COMPY+-ANCE(コンプライアンス)』。白黒写真家として「Figaro japan」で連載中。劇場体験が難しい地域の子供たちに映画を届ける移動映画館「cinēma bird」を主催するなど活動は多岐にわたる。

B!

B!